HWP 파일을 티스토리에 업로드하다 보니 각주가 지워졌습니다. PDF 파일을 참고하시기 바랍니다.

강의안 PDF

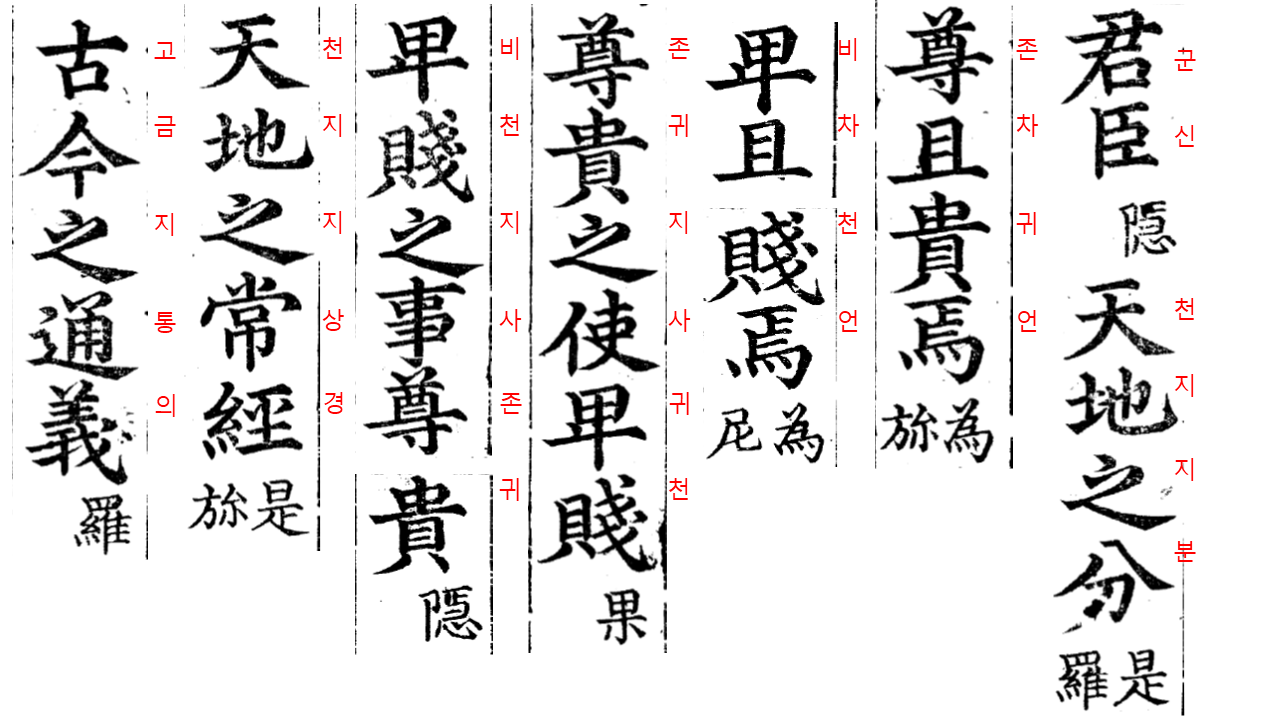

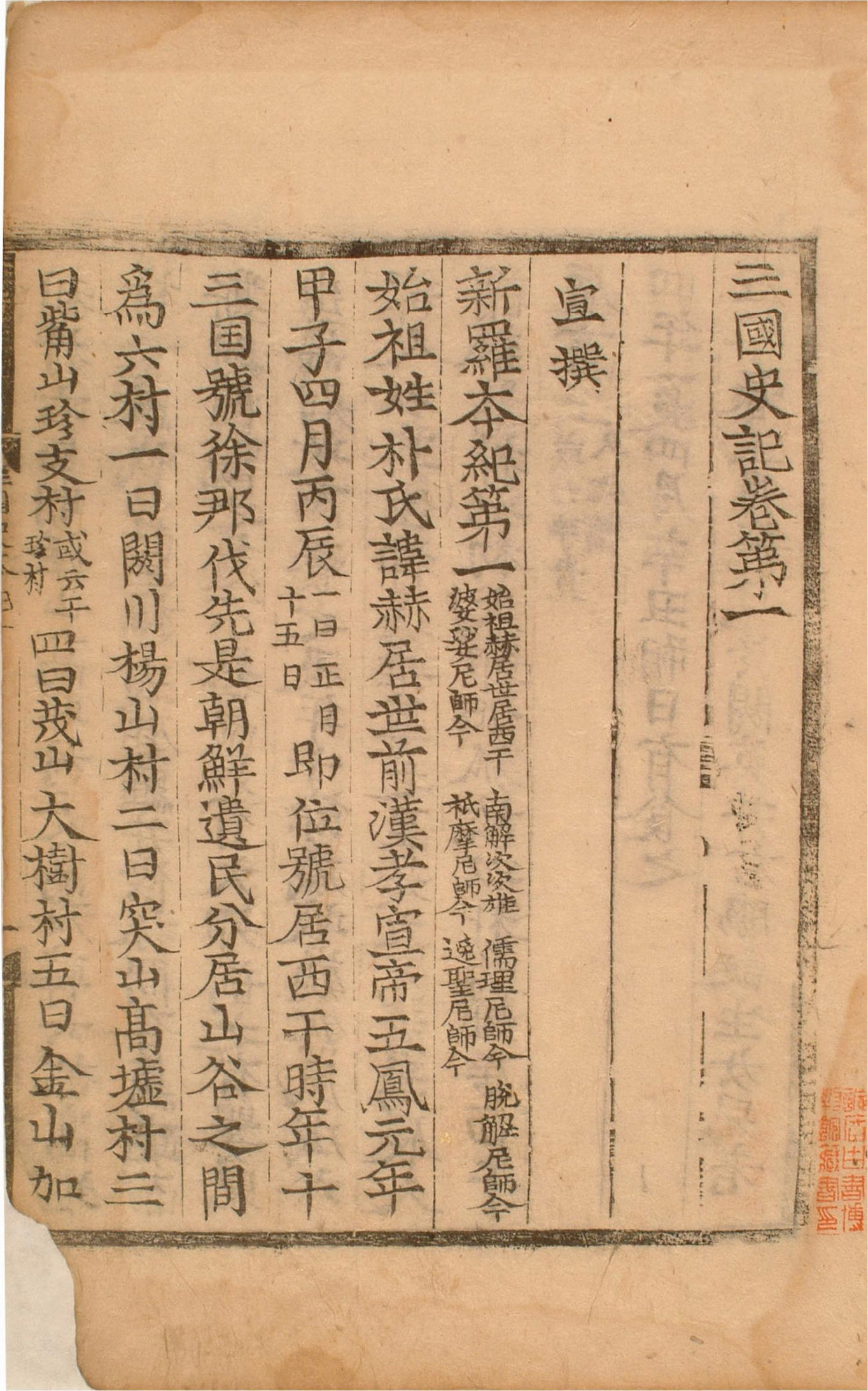

之/㞢

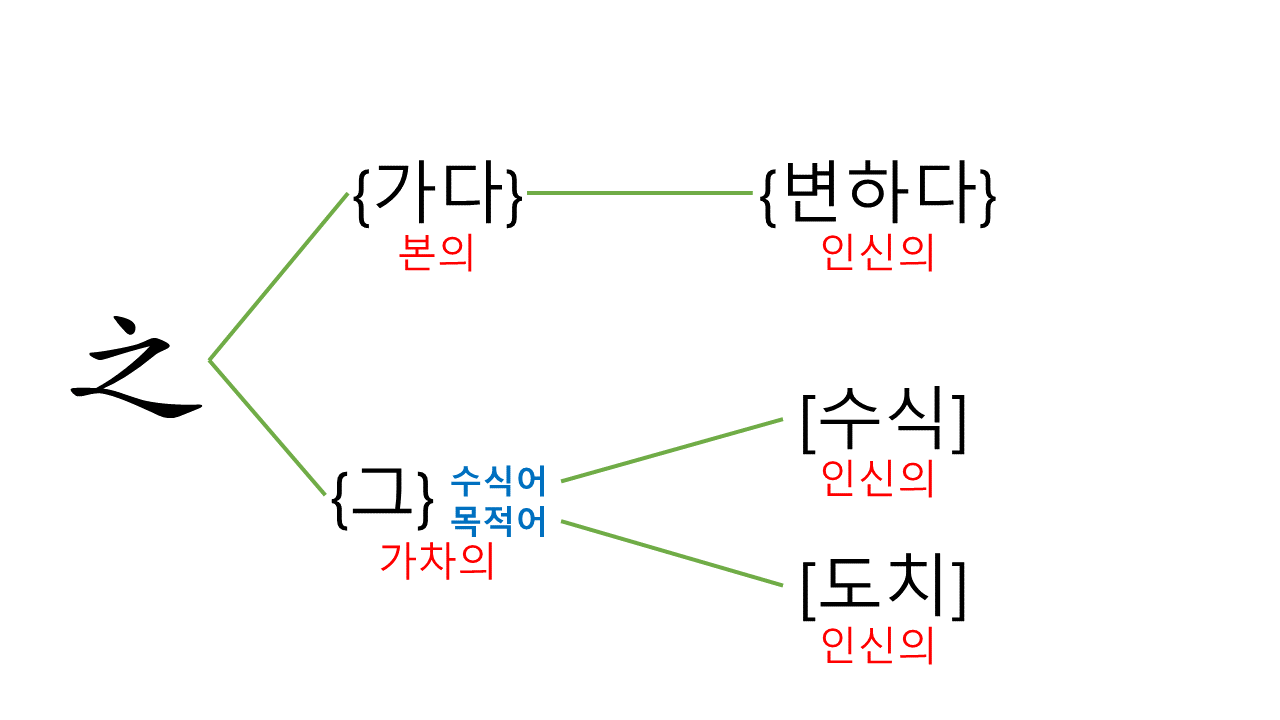

之는 止와 자원 및 어원 측면에서 동원 관계이다. 갑골문의 止는 사람의 발을 상형하였으며 본래 의미는 {발}이었다. 止는 고대에 {가다}, {발}, {멈추다} 등의 어휘를 나타내었다. 어휘의 차원에서 본다면 이들은 인신(引伸), 즉 파생 관계이다.

zhī {가다}는 성조 변화로 zhǐ {발(←가는 것)}라는 어휘를 파생하였다. zhī와 zhǐ의 관계는 hán 含 {머금다}와 hàn 頷 {턱(←머금는 것)}, 혹은 dī 低 {낮다}와 dǐ 氐 {밑(←낮은 것)} 등의 관계와 동일하다.

또 발은 가만히 서 있는 역할도 하기 때문에 동사화되어 {머무르다}라는 어휘를 파생하였다. 그런데 한 글자에 여러 어휘가 대응되면 혼란이 생기기 때문에 문자를 분화시켜 {가다}는 之로, {발}은 足을 추가한 趾로 나타내었으며, 止는 {머무르다}라는 어휘만 담당하게 되었다.

之는 止 아래 하나의 선을 그어 만든 글자이다. 본래 의미는 往 {가다}에 가깝다.

이것을 지시사로 쓰는 것은 가차인데, 이미 복사(卜辭)에서 그 용법이 보이며 “之日”, “之夕”처럼 쓴다. 금문에도 史䛗𣪘에 “之朝夕”이라고 있다. “~의/~한” 용법은 주나라 금문에 이르러서 보이며 中方鼎에 “隹王命南宫, 伐反虎方之年”이라고 하였다.

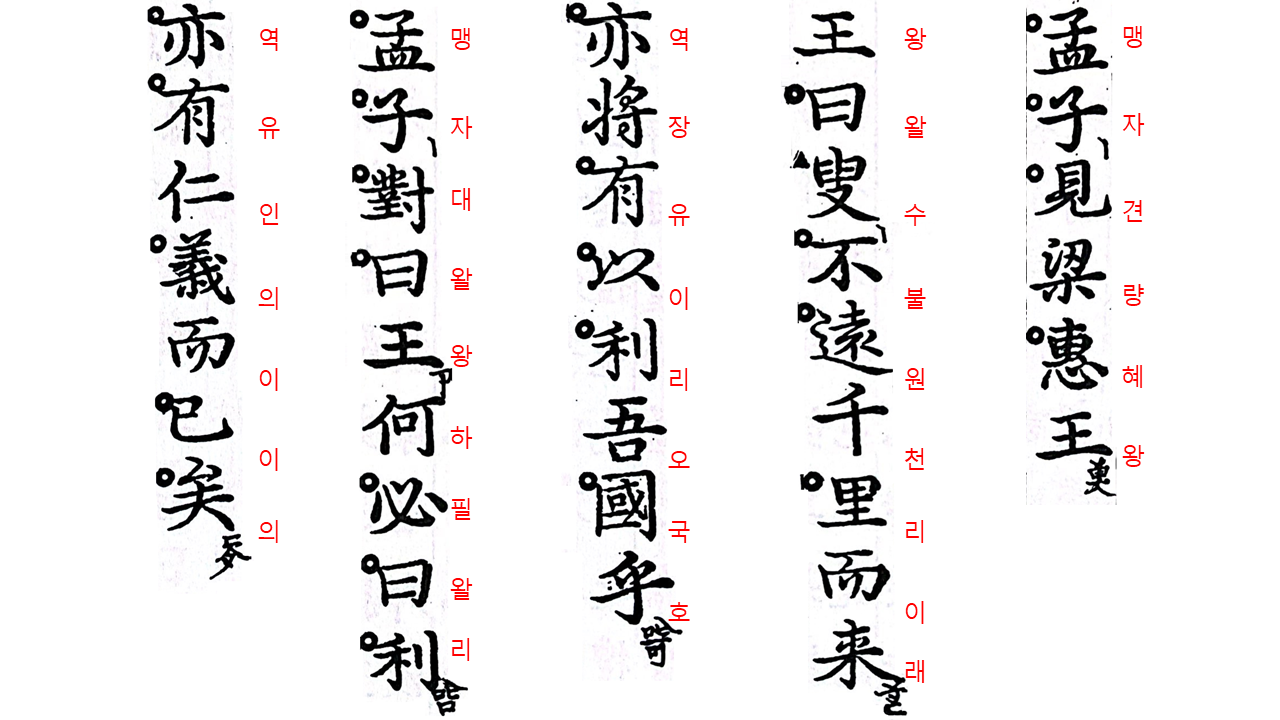

1.1) 지시 대명사

현대 중국어로 這(이), 這個(이것), 他(그), 它(그것), 他們(그들)으로 해석할 수 있다. 영어로는 him(그를), her(그녀를), it(그것을), them(그들을)으로 해석하며, 일본에서는 습관적으로 これ(이것)라고 해석한다.

갑골문에서 玆는 근칭대명사, 之는 원칭대명사이다. 수식어나 목적어로 사용된다.

(1) 之1夕嚮甲子, 允翦. 《合》 6834正

그날 저녁, 다음 甲子일로 접어드는 시기에 과연 멸망시켰다

(2) 之1子于歸. 《詩‧周南‧桃夭》

이 아가씨 시집 가네.

(3) 之1二蟲又何知? 《莊子‧逍遙遊》

이 두 벌레가 더욱이 무엇을 알겠는가?

위와 같은 용례보다는 술어의 목적어로 사용된 之가 문헌에 더 많이 등장한다.

(4) ES學而時習之1, 不亦說(悅)乎? 《論語‧學而》

(사람이) 배우고 때에 맞게 그것을 익히면 기쁘지 아니한가?

(5) 文王以民力爲臺爲沼, 而民歡樂之1. 《孟子‧梁惠王上》

문왕이 백성의 힘으로 누대를 만들고 연못을 만들었으나 백성들이 그것을 기뻐

하고 즐거워했다.

(6) 是以ES謂之1文也. 《論語‧公冶長》

이 때문에 (우리는) 그를 문(文)이라고 일컫는다.

1.2) 수식 구조

之는 수식어와 피수식어를 연결하는 역할을 한다. 피수식어는 명사성 어휘이며, 수식어는 명사성일 수도 있고 동사성일 수도 있다. Pulleyblank에 따르면 수식 관계를 표시하는 之는 어원적으로 대명사 之와 연관되어 있다. 가령 “仁之木(인의 근본)”의 원래 의미는 “인, 그것의 근본”이고 “麟之足(기린의 발)”의 원래 의미는 “기린, 그것의 발”이다. 그러나 이와 같은 之는 서주 시기에 이미 문법화되어 대명사의 뜻을 거의 잃었다.

“A之B”에서 A가 명사성일 때 “A의 B”라고 해석하며, A가 동사성일 때는 “A한 B”라고 해석해야 한다. A가 사람일 때는 소유를 나타낸다.

(7) ES道(導)千乘之2國. 《論語‧學而》

(어떤 사람이) 천승의 나라(=제후국)를 지도하다.

(8) 禮之2用, 和爲貴. 《論語‧學而》

예의 활용은 조화가 귀중하다.

(9) 賢聖之2君六七作. 《孟子‧公孫丑上》

현명하고 성스러운 군주 6~7인이 나타났다.

(10) 文王之2囿方七十里. 《孟子‧梁惠王下》

문왕의 동산은 사방 70리였다.

1.3) 비독립절

“주어之술어” 구조는 고대중국어의 동명사 구조(gerundive construction)이다. 之는 수식 구조를 만드는데, “주어之술어” 구조도 넓게 보면 수식 구조에 해당한다. 영어에서 동명사의 주어가 소유격을 취하는 것과 유사하다. 그러나 일반적인 “A之B”는 B가 명사인데, 여기서는 B가 동명사이기 때문에 명사성과 동사성을 동시에 가진다. 동명사 구조는 다양한 의미로 사용된다.

(11) 故ES不登高山, 不知天之3高也; 不臨深谿, 不知地之3厚也. 《荀子‧勸學》

그러므로 (우리는) 높은 산에 오르지 않으면 하늘이 높다는 것을 알지 못하며

깊은 계곡을 내려다보지 않으면 땅이 두텁다는 것을 알지 못한다.

(12) 夫子之3求之1也, 其諸異乎人之3求之1與(歟). 《論語‧學而》

선생이 그것(벼슬)을 구하신 것은 아마 다른 사람이 그것(벼슬)을 구하는 것과

다르다.

(13) 夷狄之3有君,不如諸夏之3亡也. 《論語‧八佾》

이민족이 군주를 가지고 있는 것은 중화가 (군주를) 가지지 않은 것만 못하다.

(14) 君子之3至於斯也, 吾未嘗不得見也. 《論語‧八佾》

군자가 여기에 도착했을 때, 내가 일찍이 만나지 못한 적이 없다.

(15) 鳥之3將死, 其鳴也哀; 人之3將死, 其言也善. 《論語‧泰伯》

새가 장차 죽을 때 그 울음이 슬프며, 사람이 장차 죽을 때 그 말이 선하다.

(16) 臣之3失職, 常刑不赦. 《左傳‧昭公25年》

제가 직책을 다하지 못하면 형법에서 용서 받지 못합니다.

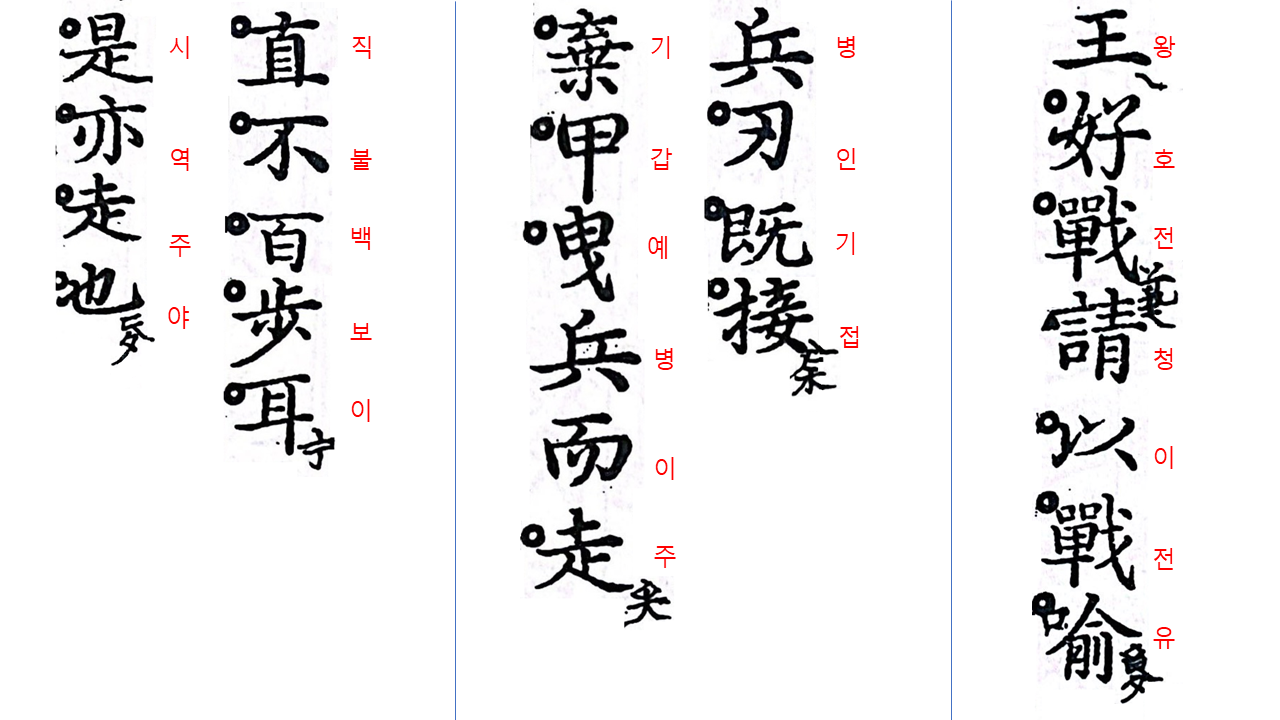

1.4) 도치 구조

之는 도치 구조에 사용될 수 있다. 고대중국어는 술어-목적어 어순이 일반적이지만, 목적어와 술어 사이에 之나 是를 삽입함으로써 목적어를 술어 앞으로 도치시킬 수 있다. 之와 是가 나타내는 어휘는 동원어이다. 이러한 之에 대해서는 중복지시 대명사라는 설과 단순 도치 표지라는 설이 있다. 앞의 설을 지지하는 대표적인 학자로는 王力, 郭錫良 郭錫良, 李佐豊, 王寧 등이 있다. 이 가운데 郭錫良의 문법 분석을 인용한다.

| 이 유형의 목적어 전치는 목적어가 전치하는 동시에 목적어 뒤에 대체사 是나 之를 사용하여 중복지시 하는 것이 특징이다. 이때에 是나 之도 동사 앞에 놓인다. (這一類賓語前置的特點是在賓語前置的同時,還要在賓語後面用代詞‘是’或‘之’復指一下,‘是’或‘之’也要放在動詞的前面。) “是之謂”, “此之謂”는 고대중국어에서 자주 보이는 고정 형식으로 “這就叫做(이것은 ~라고 한다)”로 해석될 수 있지만 양자의 문법구조는 상이하다. “是之謂”, “此之謂”는 “謂是”, “謂此"의 목적어 전치이다. 직역하면 “叫它(그것을 ~라고 일컫는다)” 혹은 “把它叫做(그것을 일컬어 ~라고 한다)”이다. (‘是之謂’和‘此之謂’是古文中常見的凝固格式,雖然可以譯成‘這就叫做’,但兩者的語法結構很不相同,‘是之謂’和‘此之謂’是‘謂是’、‘謂此’的賓語前置(如果直譯,就是‘叫它’或‘把它叫做’)。) |

(17) 寡君其罪之4恐. 《左傳‧昭公31年》

우리 임금이 그 죄를 두려워한다.

위의 문장에서 주어는 寡君이며 술어는 恐이다. 其罪는 恐의 전치된 목적어이며, 之는 其罪를 다시 지시한다. 직역하면 “우리 임금은 그 죄, 그것을 두려워한다”이지만 이와 같은 之는 이미 문법화되어 대명사의 뜻을 거의 잃었다. 이하 문장들도 동일한 구조이다.

(18) 吾以子爲異之4問, 曾由與求之4問. 《論語‧先進》

나는 그대가 다른 일을 물을 것이라 생각했는데 그저 중유와 염구를 묻는구나.

(19) 我且賢之4用, 能之4使, 勞之4論. 《韓非子‧外儲說左下》

나는 장차 현명한 사람을 등용하고, 잘하는 사람을 부리고, 공로 있는 사람을

평론할 것이다.

之 대신 是를 사용하기도 한다.

(20) ES將虢是滅. 《左傳‧僖公5年》

(그가) 장차 괵나라를 멸할 것이다.

전치된 목적어 앞에 隹, 惟, 唯, 維 등을 추가하기도 한다. 강조를 위한 목적어 전치 구조는 다른 가능성을 배제하고 목적어를 유일한 선택으로 만들기 위해 사용되는 구조이다.

(21) 父母唯其疾之4憂. 《論語‧爲政》

부모는 오직 그 병을 걱정하신다.

(22) ES唯命是聽. 《左傳‧宣公15年》

(저는) 오직 명을 듣겠습니다.

謂와 之의 문제는 비교적 복잡하다. 謂는 많은 경우 두 개의 목적어를 가지는데, “謂AB”는 “A를 B라고 일컫다” 혹은 “A를 B라고 부르다”로 해석된다. 이때 A를 대명사 之로 대체하면 “謂之B”가 된다. “雖ESi曰ESi未學, 吾必謂之i學矣”는 “비록 (그 사람i이) ‘(나i는) 아직 배우지 못했습니다’라고 말하더라도 나는 반드시 그i를 배운 사람이고 일컬을 것이다”로 해석할 수 있다. 술어 謂의 주어는 吾이며 목적어는 之와 學이고, 之는 ‘자신이 아직 배우지 못했다고 말한 사람’을 다시 지시한다. 이것은 첫 번째 목적어를 대명사로 대체한 것에 불과하며 여전히 정상 어순에 속한다.

(23) ES天命之4謂性,率性之4謂道,修道之4謂敎. 《禮記‧中庸》

(우리는) 하늘이 명한 것을 본성이라 일컫고, 본성을 따르는 것을 도(道)라고

일컫고, 도를 닦는 것을 교화라고 일컫는다.

위의 문장에서 술어 謂의 주어는 생략되어 있는데, 화자 자신 혹은 일반인이라고 해석할 수 있다. 天命은 謂의 전치된 목적어 A이고, 之는 天命을 다시 지시한다. 性은 謂의 두 번째 목적어 B이며 정상적인 위치에 있다. 정상 어순에서는“ES謂天命性”이다. “A之謂B”는 매우 자주 사용되며 A 자리에 대명사가 오기도 한다.

(24) ES此之4謂絜矩之2道. 《禮記‧大學》

(우리는) 이것을 헤아리는 도(道)라고 일컫는다.

“此之謂”, “是之謂”는 하나의 고정된 형식이 되며, 두 번째 목적어를 가지지 않고 단독으로 하나의 절을 형성할 수 있다. 이때 謂는 “말하다”로 해석된다.

(25) 詩云: “ES如切如磋, 如琢如磨.” ES其斯之4謂與(歟)? 《論語‧學而》

시에 “(문채 나는 군자가) 자른 듯하고 간 듯하며, 쪼은 듯하고 간 듯하다”라고

하니 (이 시는) 이것을 말한 것이겠지요.

(26) ES非此之4謂也. 《孟子‧公孫丑下》

(나는) 이것을 말한 것이 아니다.

목적어가 의문사의 수식을 받을 때도 전치되며 이때 목적어와 술어 사이에는 之를 삽입한다. 목적어로 사용된 의문 대명사도 전치된다.

(27) 何難之4有? 《荀子‧宥坐》

무슨 어려움이 있겠는가?

위 문장에서 술어는 有이며 소유가 아닌 존재를 표현하기 때문에 주어는 나타나지 않는다. 何難은 有의 전치된 목적어이며, 之는 何難을 다시 지시한다. 정상 어순의 평서문에서는 “有難(어려움이 있다)”이 되지만 의문사 何가 목적어 難을 수식함으로써 의문문이 되었기 때문에 도치가 발생했다. 의문문 도치는 선진(先秦) 시기 문헌에서 비교적 엄격한 규칙이다.

목적어로 사용된 之는 술어가 부정 부사의 수식을 받을 때 전치된다.

(28) 未之1有也. 《論語‧學而》

그것은 아직까지 있지 않았다.

위 문장에서 술어는 有이며 소유가 아닌 존재를 표현하기 때문에 주어는 나타나지 않는다. 之는 有의 전치된 목적어이다. 정상 어순의 긍정문에서는 “有之也(그것이 있다)”가 되지만 부정 부사 未가 술어 有를 수식함으로써 부정문이 되었기 때문에 도치가 발생했다.

그렇다면 이러한 도치는 어떻게 형성되었는가? 정확한 과정을 알기는 어렵지만 추측은 해볼 수 있다. 《시경》을 비롯한 비교적 이른 시기의 문헌에서는 의문문이나 부정문이 아닌 일반적인 문장에서도 대명사 목적어가 술어 앞으로 도치되는 현상이 목격된다.

(29) ES是刈是濩. 《詩‧周南‧葛覃》

(내가) 이것을 베고 이것을 삶는다.

(30) 寡人是問. 《左傳‧僖公4年》

과인이 이것을 묻는다.

王力 등 일부 학자는 원시 중국어는 대명사 목적어가 술어 앞에 위치하는 것이 일반적이었을 가능성까지 이야기하지만 이것은 가설의 영역으로 갑골문보다 더 오래된 문헌이 발견되지 않는 이상 증명이 불가능하다. 정확한 연원은 모르지만 대명사 목적어는 비교적 어순이 자유로웠으며 이것은 고대중국어에 분명히 존재했던 현상이다. 반면 일반적인 목적어는 술어 뒤에 위치하는 것이 정상적인 어순이었기 때문에 강조 등을 위해 어순을 바꾸려면 특수한 수단이 필요했을 것이다. 즉, 고대중국인들에게 “聽命”과 “是聽”은 수용 가능한(acceptable) 문장이지만 “*命聽”은 부자연스러운 문장이었기 때문에 命을 강조하기 위해서는 是나 之로 중복지시하여 “唯命是聽(오직 명을 듣겠습니다)” 혹은 “唯命之從(오직 명을 따르겠습니다)” 등의 도치 구문이 만들어졌다는 것이다. 是와 之가 나타내는 어휘는 동원어이기 때문에 유사한 문법 역할을 수행할 수 있었다. Pulleyblank의 견해도 대략 이상의 분석과 일치한다. 이러한 是나 之를 일부 학자들은 대명사가 아닌 단순 도치 표지로 분석하는데 사실 사실 전자는 문법화의 기점에, 후자는 문법화의 종점에 주목한 것으로 본질적으로는 두 분석이 서로 다르지 않다.

- 《大漢和辭典(1)》

- 《漢語大詞典(1)》

- 김혁, 《<殷虛文字丙編> 061∼066譯註》

- Axel Schuessler, “ABC Etymological Dictionary of Old Chinese”

- Edwin Pulleyblank, “Outline of Classical Chinese Grammar”

- Paul Rouzer, “A New Practical Primer of Literary Chinese”

- 白川靜, 《字統》

- 郭錫良, 《古代漢語》

- 李佐豊, 《古代漢語語法學》

- 梅廣, 《上古漢語語法綱要》

- 裘錫圭, 《文字學槪要》

- 王力, 《古代漢語》

- 王寧, 《古代漢語》

모성재에서 월운 씀

'고대중국어(한문)' 카테고리의 다른 글

| 한문이란 명칭에 대해 (0) | 2021.07.07 |

|---|---|

| 한문이란 무엇인가 (0) | 2021.07.07 |